一路生花④丨合肥轨道:与城共生 锻造地下钢铁“巨龙”

七十五载奋进,一路芳华。作为安徽建工集团的核心子公司,易游官网登录入口_易游(中国),(简称“安徽建工路桥”),自诞生之日起,便与安徽交通事业同频共振。从首批高等级公路到现代化城市高架,从贯通南北的交通动脉到连接区域的枢纽工程,参与并见证了广袤大地上多条“动脉”的诞生与成长。

轨道4号线,实现全线首个盾构首发;3号线南延,小半径极限穿越,他们挑战“最硬区间”;新桥机场S1线,大直径隧道突破,三穿南淝河,他们攻克承压水层……八载春秋,安徽建工路桥的建设者,以毫米级的精度,在合肥地下编织轨道经纬。

这条不断发散的城市动脉,不仅缓解交通拥堵,更重塑着合肥的城市格局。安徽建工路桥,用匠心和创新写就地下史诗。

从零起步 开创“双第一”

2017年春,望江西路与创新大道交口,安徽建工路桥建设者站在围挡之内,面对着深达20米的地下空间。作为首批进入轨道交通建设领域的安徽本土企业,安徽建工路桥肩负着一个开创性的使命——承建合肥轨道4号线1标工程。

地下管线的复杂程度超乎想象。“就像在人体血管旁做手术。”时任技术员的余明君形容。这个90后硕士生刚出校门就扎进了工地,每天不是一身灰就是一身泥。在创新大道站2号风亭,五个集水坑积满淤泥,他和工友们架水泵、接水管,在泥水里连续奋战两天两夜。

最艰巨的挑战来自地下。软土地层、丰富的地下水,让每一次掘进都充满风险。靠近北雁湖的地段,盾构机每推进一米,都要面对涌水、涌沙的威胁。余明君记得,那些日子里,他每天早上6点就到现场,晚上11点多才离开,全程关注盾构掘进参数,加密二次补偿注浆,确保施工安全,每天只睡四五个小时。

但匠心就藏在与困难的较量中。为了控制渗漏,团队创新采用复合式防水工艺,在施工缝、变形缝等关键部位加强防护。为了确保百年工程质量,他们对每立方米的混凝土浇筑都精益求精。

为实现全线盾构首发,团队开始了与时间的赛跑。盾构机从吊装下井到调试完成,通常需要近一个月,他们只用了12天。当“奋斗一号”盾构机刀盘开始旋转,在地下缓缓推进时,现场所有人的眼里都闪着泪光——这不仅是4号线的首个始发盾构,更开创了“合肥轨道合肥造”的先河。

2019年12月,长宁大道站-创新大道站盾构区间比原计划提前两个月实现双线贯通。从“首发”到“首个贯通区间”,安徽建工路桥创造了合肥轨道建设的“双第一”。

2021年12月26日,4号线正式开通运营。如今,当余明君乘坐自己参与建设的地铁时,总会不自觉地回想每一道工序。“看到建好的车站,我会想这里是怎么开挖的,开挖后要做垫层、喷锚、架设钢支撑,然后做结构,一道道工序在脑子里过一遍。”

从量子科学中心站到科大先研院站,这条地下动脉不仅连接着地理空间,更贯通了合肥的科技创新脉络。而这一切,始于那个春天,始于一群建设者在地下二十米处播下的种子。

350米的极限穿越 攻坚“最硬区间”

随着工程推进,安徽建工路桥面临的技术挑战不断升级。时任项目副经理胡多志仍能记得,在合肥轨道3号线南延2标的地下隧道里,他紧盯着盾构机控制屏上跳动的参数。刀盘扭矩、土压平衡、推进速度——每一个数字的细微变化,都牵动着他的神经。

2021年,当安徽建工路桥的“奋斗一号”盾构机转战3号线南延2标时,路桥人面对的是合肥轨道建设史上罕见的难题。站前路站至仙霞路站区间有一个半径仅350米的小转弯,是当时合肥最小的盾构转弯半径。与此同时,该区间的岩石强度极高,地质条件复杂,被称为南延线“最硬区间”。这不仅考验着技术极限,更考验着这群路桥人的匠心与毅力。

“盾构机必须严格按照设计轴线前进,误差不能超过10公分。”胡多志解释道:“盾构机本身是刚性结构,长度长,在转弯时对中心线控制要求极高,姿态控制不好,偏差就难以逆转。”

在仙霞路站右线盾构机下井过程中,团队遇到了螺旋机与2号台车超长的难题。通过现场实测,他们创新使用电动葫芦调整倾斜角度,沿井口对角线成功安全下井。胡多志多次带头进舱检查土舱和刀具情况,首次将光圆滚刀更换成撕裂性更强的镶齿滚刀,终于撕开了坚硬的岩层。

值得一提的是,为快速实现区间隧道贯通,项目部通盘考虑,增加“奋斗三号”盾构机,成为合肥市轨道交通建设以来首个同一车站三台盾构机同步掘进区间隧道的项目。这一创举极大提高了施工效率。

项目团队积极利用BIM模型,提前模拟基坑开挖、钢支撑、网喷施工中可能遇到的问题。他们先后攻克了车站主体结构防水、侧墙保护层厚度控制、管片拼装、承压水条件下盾构接收等技术难点。

技术团队通过优化盾构刀盘、刀具结构,合理控制盾构掘进参数,提前设置预偏量,顺利完成掘进施工。这些技术创新不仅节约了成本及工期,还减少了安全风险。

2023年12月26日,合肥轨道交通3号线南延线正式开通运营,加强了肥西县与合肥主城区之间的联系,助推合肥市轨道交通迈入“市县一体化”新时代。

从此,3号线结束了以幸福坝作为终点站的历史,向着幸福更深处迈进。

地下冻“冰墙” S1线上的创新打

南淝河下,温度骤降至零下30℃。

这不是自然界的奇观,而是安徽建工路桥建设者的匠心创造。2024年夏天,在新桥机场S1线先行段施工中,安徽建工路桥首次采用冻结法施工暗挖联络通道。

时任项目负责人的宋广辉介绍,在固镇路站—盾构井区间线路范围内,1号联络通道紧邻南淝河,洞身范围内主要为粉土粉砂层,采用普通施工方法易造成掌子面坍塌。而采用“冻结法”施工,能解决跨河富水地段隧洞开挖难以支护的技术难题,消除安全隐患。另外,“冻结法”施工相对环保,对地面环境影响较小。

“我们使用-30℃左右的盐水,把土体冷冻成坚硬的‘冰棍’,增加其强度和稳定性。同时这种人工制冷技术适应面广、安全可靠、污染性小,而且完全不用抽排地下水,一定程度上也减少了地下水资源的浪费。”宋广辉说到。

项目团队通过精心组织,在建立健全各项管控措施的基础上,紧扣施工过程中的重难点和关键点,历时120天最终实现顺利贯通。

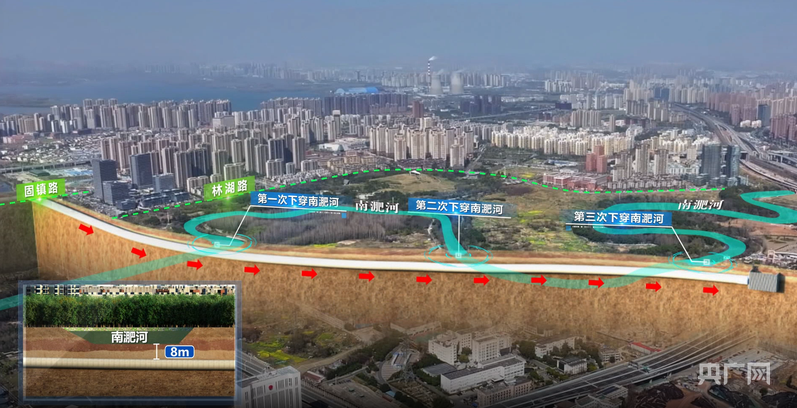

2024年1月20日,项目提前1个月完成固镇路站-盾构井区间双线贯通节点任务。该区间隧道是S1线全线首个双贯通区间,也是目前合肥市最大直径的区间隧道,外径达到6.7米。

其间,项目大力推进新技术的应用,积极利用BIM模型,提前模拟盾构掘进、基坑开挖、钢支撑施工中可能遇到的问题,开展课题研究及成果申报,先后攻克了车站主体结构防水、盾构带压开仓换刀、三次下穿南淝河等高难度施工技术。

此后,安徽建工路桥继续锻造S1线3标。在这一项目中,技术创新与安全管理实现了深度融合。项目安装启用无人机自动巡检系统,结合BIM+GIS技术,全天候监控作业现场,精准识别各类违禁行为,为员工生命安全保驾护航。

截至目前,S1线3标主体结构施工已完成,正在全力推进剩余附属结构施工。这条未来将连接新桥机场与市区的重要通道,将进一步优化城市空间布局,促进市域融合一体发展。

从4号线的“执锐初征”,到3号线的“极限穿越”,再到S1线的“三穿南淝河”,八载春秋,安徽建工路桥完成了从“跟跑”到“并跑”再到部分“领跑”的跨越。

如今,列车呼啸而过,载着这座创新之城奔向更远的未来。那些深埋地下的匠心故事,正如轨道一般绵长,如混凝土般坚实,永远镌刻在城市发展的年轮里,与合肥同频共振,生生不息。